健康科普

健康知识

【眼科医院健康科普】守护孩子的“视力银行”—读懂远视储备,科学预防近视

家长经常问到这样的问题:“我的孩子检查出来有远视,是不是眼睛有问题?”或者“孩子视力1.0,为什么医生说他的远视储备不足,快要近视了?” 今天,我们就来深入浅出地谈谈“远视储备”这个关键概念,它就像是孩子视力的“未来银行”,理解并守护好它,是预防近视的第一道防线。

一、什么是远视储备?它不是一种“病”

首先,家长应明确一个核心观点:学龄前儿童拥有一定度数的远视,是生理性的、正常的,我们称之为“远视储备”。

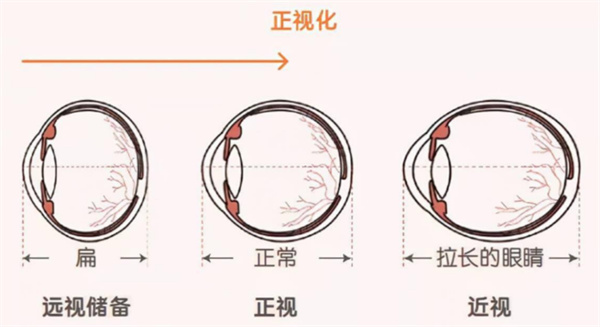

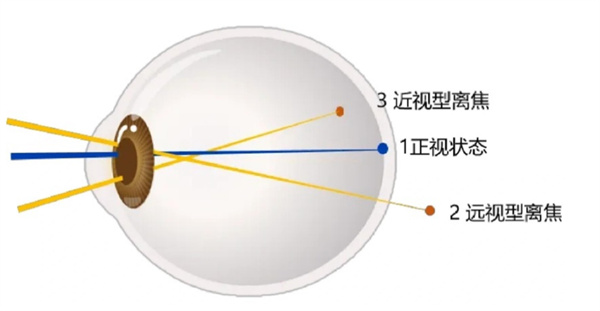

这需要从我们眼睛的发育说起。新生儿眼球较小,眼轴(眼球的前后径)较短,外界物体的成像会聚焦在视网膜的后面。因此,孩子天生都是“远视眼”。随着身体生长发育,眼球也会逐渐变大、眼轴相应拉长。这个“生理性远视”的度数,会随着眼轴的生长而逐渐减少,趋向于零(即正视眼)。这个过程中,孩子眼睛所拥有的远视度数,就是宝贵的“远视储备”。

我们可以把远视储备想象成一个与生俱来的“视力银行账户”。每个孩子出生时,这个账户里都有一笔“存款”,大约在+2.00D到+3.00D(即200-300度远视)左右。在理想情况下,这笔钱会随着眼球的自然发育,被平稳地、缓慢地“花掉”,大约在孩子10-12岁时,账户余额刚好清零,眼睛发育成为既不近视也不远视的正视眼。

所以,当您听到医生说孩子有远视时,先不必惊慌。关键在于远视的度数是否与其年龄相匹配。如果过早、过快地把这笔“存款”消耗殆尽,那么接下来,“账户”就会出现“赤字”,也就是近视的到来。

二、为什么远视储备是近视的“预警信号”?

远视储备的核心价值在于其“监测和预警”作用。它是评估孩子近视风险的一个客观、重要的指标。

· 远视储备充足:意味着孩子的眼球发育速度正常,近视风险较低。

· 远视储备消耗过快/低于同龄水平:这是一个强烈的危险信号!说明孩子的眼轴增长速度超过了生理速度,正在快速向近视方向发展。此时,孩子可能仍然能看清1.0的视力表(因为调节力代偿),但“银行账户”已经告急,近视可能一触即发。

定期检查远视储备,就如同定期查看我们的银行流水,能让我们及时发现消费(眼轴增长)是否过快,从而尽早干预,避免“财政赤字”(近视)的发生。

三、如何科学测量远视储备?——散瞳验光是金标准

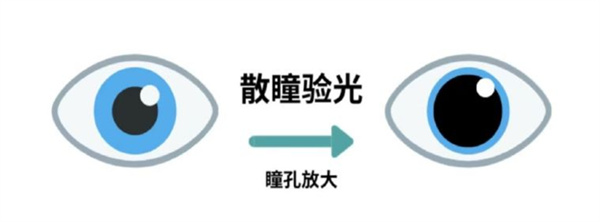

这里有一个至关重要的知识点:测量真实的远视储备,必须进行散瞳验光。

孩子的眼睛有非常强大的调节能力,就像相机的自动对焦系统,可以瞬间调焦来代偿一部分远视度数。如果不散瞳,测量结果很可能是不准确的,从而错过最佳的干预时机。

散瞳验光(通常使用睫状肌麻痹剂眼药水,如阿托品或托吡卡胺)的目的是暂时麻痹睫状肌,让眼睛的“自动对焦”系统彻底放松,从而暴露出眼睛真实的、无法被调节力掩盖的屈光状态。这才是孩子远视储备的“真实余额”。

四、如何守护孩子的远视储备?

预防近视,关键在于“防”于未然。在远视储备尚未耗尽前积极行动,事半功倍。

1.保证充足的户外活动

这是最经济、最有效的办法!每天至少保证1-2小时的白天户外活动,让眼睛接触到自然光即可。

2.遵循“20-20-20”法则

近距离用眼每20分钟,就要抬头远望20英尺(约6米)以外的物体至少20秒,让睫状肌得到放松。

3.保持正确的读写姿势

牢记“一尺一寸一拳”,即眼睛离书本一尺(约33厘米),胸口离桌沿一拳,握笔手指离笔尖一寸。

4.创造良好的用眼环境

确保学习环境光照充足,使用台灯的同时一定要打开房间顶灯,避免明暗反差过大。

5.控制电子产品使用时间

非学习目的的电子产品使用单次不宜超过15分钟,每天累计不宜超过1小时。年龄越小,使用时间应越短。

6.均衡饮食与充足睡眠

多吃蔬菜水果,保证营养均衡,尤其是维生素和钙质的摄入。确保孩子有规律且充足的睡眠。

7.建立屈光发育档案

定期带孩子到正规医院眼科进行全面的检查, 6-12个月一次,建立“屈光发育档案”,动态监测远视储备和眼轴的变化。

远视储备是孩子视力健康的“起跑线”和“压舱石”。它不是一种疾病,而是一笔需要我们去精心守护的宝贵财富。作为家长,了解这个概念,并采取科学的行动,就能为孩子赢得一个清晰、明亮的未来。请记住,近视一旦发生,不可逆转,但完全可以预防。让我们从今天起,共同关注孩子的远视储备,做好他们视力健康的第一责任人。

部分图片源自网络,如有侵权联系删除。