健康科普

健康知识

【眼科医院健康科普】炎炎夏日,“救”在身边

热浪来袭!!!您准备好了吗?大汗淋漓四肢无力口干口渴……莫不是中暑了?中暑到底有哪些表现?中暑后该怎么处理?一起来了解一下吧!

一、怎么判断是不是中暑了?

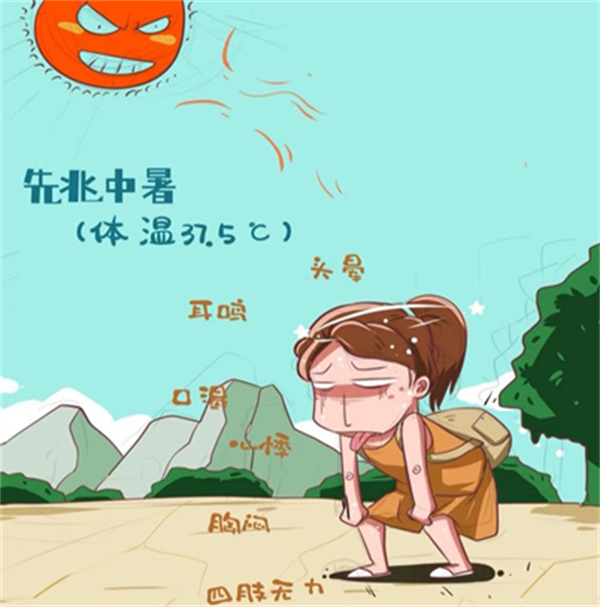

中暑起病急骤,大多数患者有头晕、眼花、头痛、恶心、胸闷、烦躁等前驱症状。按病情的严重程度,中暑一般可分为3种类型,即先兆中暑、轻症中暑和重症中暑。

1.先兆中暑(警惕期)症状:头晕、恶心、大量出汗、四肢发软体温:≤37.5℃关键提示:此时立即干预可避免恶化

2.轻度中暑(危险期)症状:心跳加快、面色苍白、晕厥或休克、体温:≥38℃

3.重度中暑(致命期)症状:无汗、抽搐、昏迷、高热(体温超40℃)紧急处理:必须立即送医!

二、中暑应如何处理?

急救4字诀:移、敷、饮、擦

移:迅速转移至阴凉处,解开衣物,抬高双脚。呕吐者需侧卧防窒息。

敷:用冰袋或冷毛巾敷颈部、腋下等大血管部位(注意:避免直接接触皮肤)。

饮:意识清醒者可少量多次补充含盐饮料(如运动饮料),忌猛灌凉水!

擦:用凉水擦拭身体,配合扇风降温。体温<38℃时停止冷敷。

三、这些“急救误区”会害命!

误区一:中暑后迅速转移到温度过低的空调房内

中暑后,应立即远离高温环境,但不宜迅速转移到温度过低的空调房内。否则温度过低的环境会使身体原本的肌肉、血管突然收缩,诱发休克、呼吸道疾病、肌肉痉挛等情况。

误区二:用过冷的水擦身

用冷水擦身是正确的急救做法,但要注意开始时不宜过冷。过冷的水可使皮肤神经末梢因突然受到冷刺激,造成血管收缩而不易于散热,过于寒冷的刺激还可能导致患者虚脱。

误区三:中暑后自行服用退热药物

中暑后体温可能会升高,由于体温调节功能出现障碍,一般退热药物对此无效,不建议自行服用退热药物。若此时服用,反倒可能让患者误以为症状缓解,忽视了及时补水、降温、休息等关键处理,延误正规救治,导致病情加重。

四、 预防比急救更重要

1.避免高温时段户外活动

高温时段(10:00-16:00)尽量避免户外活动,使用遮阳伞/宽檐帽(UPF50+防晒指数最佳),户外工作者建议每30分钟到阴凉处休息。

2.科学补水、补充电解质

每小时饮用200-300ml凉水(约1标准矿泉水瓶),为补充电解质,建议每升水加1/4茶匙盐+100%纯果汁,并观察尿液颜色,使其保持在淡柠檬色为宜。

3.服装选择

选择透气速干面料(聚酯纤维或尼龙优于棉质),浅色衣物反射率比深色高40%以上。

五、特殊人群防护:

1.婴幼儿

推车需有通风设计,每小时检查是否出汗/皮肤发烫。

2.慢性病患者

高血压患者需监测血压(高温可使血压降低10-15mmHg),糖尿病患者需增加血糖检测频率。

3.老年人

室内温度建议维持在26-28℃,即使不渴也应定时饮水。

部分图片源自网络,如有侵权联系删除。